粤沪“重逢”意义深远

- 编辑:滚球体育APP下载 -粤沪“重逢”意义深远

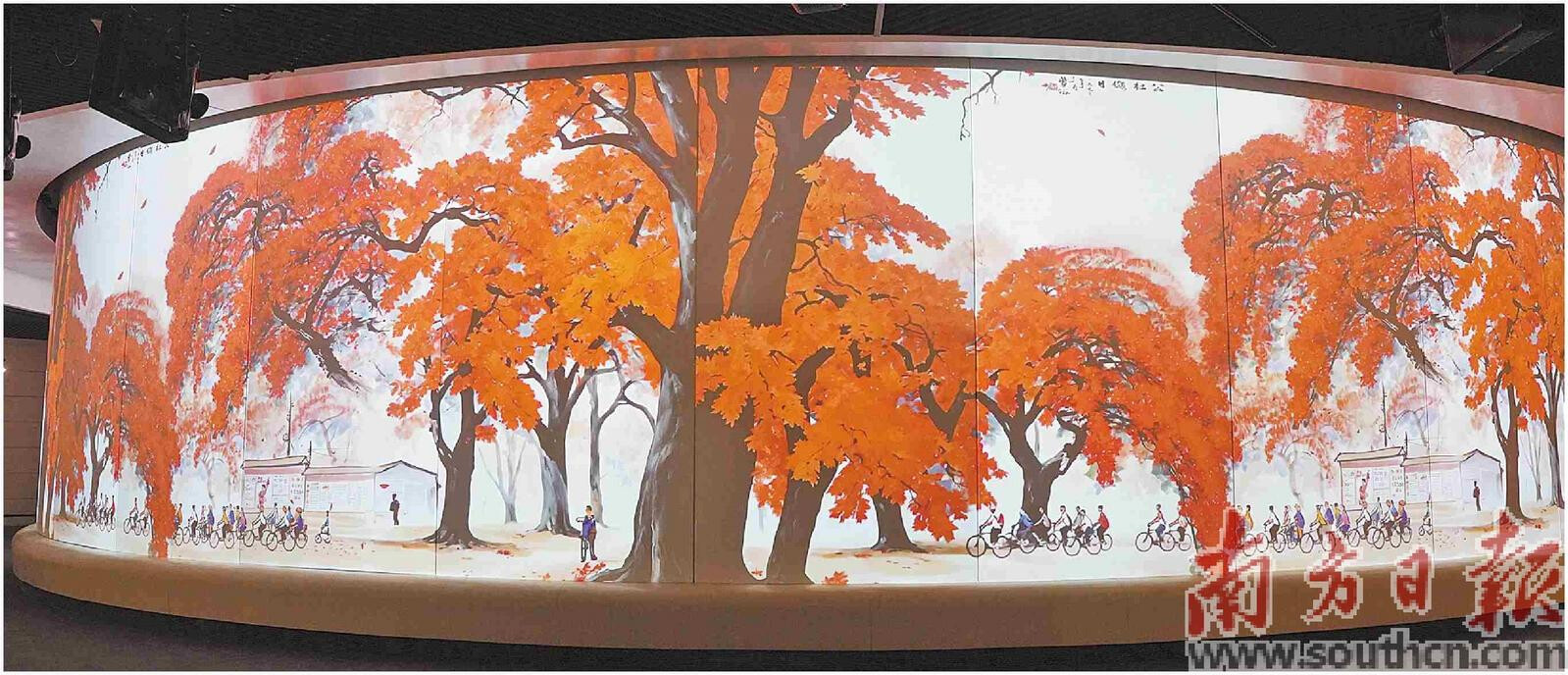

作为“粤港澳大湾区文化周”的主体活动,“新生命·广东艺术百年大展(2025上海)”今天开幕。展厅内,圆形多媒体大屏再现广东艺术经典。南方日报记者 邱民野 摄 上海金秋时节如火如荼,七大精品、一场大型展览、多项文化交流……“粤港澳大湾区周”乘着暖暖的珠江潮流,跨越千里,快乐抵达呼拉特浦河畔。 “这是粤沪文化交流史上‘文化航母’的首次下水和盛大展示,是粤沪两地艺术家在诗意想象的目光下进行的双向对话,是一首温暖的文化情歌。”中国文学批评家协会原副会长毛世安在《南方日报专访。作为第24届中国上海国际艺术节的重头戏,“粤港澳大湾区文化周”于10月18日正式开幕。广东携手香港、澳门,将精彩的文化项目带到上海大湾区。从珠江到黄浦江,广东和上海已经在一起一百多年了。岭南文化的创新精神与海派文化的包容态度一脉相承。什么是深?粤沪“重逢”背后有何深意?此次跨区域对话将为两地文化交流合作带来哪些新机遇?风景跳跃 ► 交流从“一省”升级为“一区” 这是一场期待已久的见面。自2005年起,上海国际艺术节开始邀请各地举办“省级文化嘉宾行””。云南一马当先,内蒙古、青海、湖北、重庆、甘肃、河南等地区紧随其后。2010年第十二届、2019年第二十一届也邀请香港到上海。但今年粤港澳齐聚一堂,格局不一样。“‘粤港澳大湾区’ “‘文化周’与以往其他省份的文化周有显着不同。”上海市文联理论研究室主任、上海市文学批评家协会副主席胡晓军在接受南方日报专访时表示。 “文化周”期间,7部粤港澳原创剧目、14场精彩演出将上演。在上海多家剧院上映。其中四幅作品来自广东,三幅作品来自香港和澳门。每部作品都是湾区文艺“正气、创新”的生动注脚。在胡晓军看来,来上海探访岭南文化“不仅是一个省与一个市的关系,更是两个地区在泛经济社会文化高质量发展层面的交流”。这也是“文化周”的底层逻辑。这一判断是上海格物文化发展研究院院长、中国大众文化学会文化旅游产业创新促进委员会主任付祥林表达的。他在采访中表示,“粤港澳大湾区文化周”意义重大。与往届文化周相比,本届文化周呈现出三个主要特点:一是交流规模、数量、层次都有所跃升。m 由“省级”改为“地区级”;广东和上海的两个主要辐射区域都是国家主要城市群,两者之间的交流和碰撞超出了一般省际文化交流;第三,先锋与先锋对话更容易产生示范引领效应。广东与上海的渊源▶ ▷同精神的“海派”文化。在第五届粤港澳大湾区文化艺术节上,著名剧作家、中国戏剧家协会顾问、上海戏剧学院教授罗怀珍讲述了广东与上海深厚的文化渊源。 “广东和上海有一个共同的文化传统,那就是‘海派风格’。”罗怀珍解释道,“这个‘海’是指尊重传统但不固守传统,致力于创新但不是凭空创新。”“海派”一词从何而来?罗怀镇解释了由来。这个词最初来自美术领域。他介绍,19世纪中叶,上海、广州等沿海城市的一批文人画家受到西方绘画的影响,结合当地传统进行创新,将作品推向市场,催生了“海派”。 正如海派著名画家程十发所言,“海派无门派”——不追随某个门派,而是尊重每一个传统;不拘泥于经典,而是在经典的基础上完成自己的创作。这一理念从绘画扩展到文学、戏剧、建筑乃至日常生活,成为一种文化态度和艺术精神,也融入了粤粤文化之中。 上海。胡晓军从历史尺度上进行了解释。他说,上海、广东(特别是广州作为重要的港口贸易大国,共同经历了一个世纪从被动开放到主动开放的转变。他们最先经历了中西文化的碰撞、竞争、交流、融合,诞生了海派文化和岭南文化两大“艺术奇迹”。改革开放后,广东、上海成为全国文化的排头兵和排头兵。可见,两个地区的文化密切相关,血脉相连。 “上海文化和岭南文化都是引领中国近代浪潮和改革开放的先锋,两地的交流应该是共鸣的,因为我们的精神态度非常相似。”胡晓军说道。上海文艺评论家方家骏指出,近年来,粤港澳大湾区的邪教作品和艺术“源源不断地被带到上海”。粤语歌《八和会馆》、《白蛇传》、《凤天成云》等时代作品在上海赢得了极大的声誉;音乐剧《国王》连续12场演出场场爆满;而《狮子》、《莺歌》等舞剧也多次来到上海,热度不减。上海戏剧学院研究生院院长李伟认为,这些来自大湾区的演出“体现了大湾区艺术家崇尚独立、折衷主义、大胆创新的精神”。本届文化周期间,广东带来了最新的文艺成果。方家军表示,上海与粤港澳大湾区文化交流进入高水平、大规模的新局面。形成制度化、平台化、多元化的交流互动格局。未来的交易所将不再通过项目交易所进行传播。他对他最希望的就是上海i与大湾区将通过国际当代艺术视角的交融与碰撞,服务新活力。两个区域打造呈现出“区域协同”新范式“我觉得这次文化周的重要意义在于‘双向激活’。”上海话剧艺术中心副总经理、中国电影戏剧导演何念表示,两个区域的碰撞不是简单的“你演我看”,而是让艺术资源流动。 “这种交流不是一次性的活动,而是长期生态的起点——未来可以引发联合创作、人才交流,推动两地艺术节展的制度联动。”去年,他与广东团队合作创作音乐剧《狮子男孩》,有两地共同创作的亲身经历。 “我在合作中最深的体会是‘尊重基因、优势互补’”他分享道,“从相互欣赏到共同创造。两地的文化基因不同,但我们都有一种敢于混搭、能够落地的努力精神——这种精神本身就是合作的土壤。”在他看来,海派文化和岭南文化“都讲究‘受名’,不做作”,但各有特点:“海派艺术是‘烟花里藏着精致’,比如, 上海舞蹈,英文歌舞,动作活泼但细节处充满本土智慧。这种差异成为共创的灵感源泉。本次文化周还专门组织了英语歌舞、舞狮等具有岭南特色的非遗表演,并在展览馆、商圈、美育空间等上海公共场所举办互动表演。南方活力将在上海以最亲切、最直接的方式表达岭南文化的温暖与真诚。展望未来,付祥林希望建立一个长效机制:“并不是说做了一次就结束了,我希望每年都能有这样的交流。”他认为,除了艺术节期间的联系外,还可以定期建立长三角与粤港澳大湾区之间的“文化共享和互动交流平台”,推动人才互访和每季度的“亲情互访”。他还认为,产业合作互补空间很大,希望两地强强联手,为文化企业及相关产业提供更多更好的合作选择。站在新时代的起点,未来两地的文化交流不再只是节目的交流、人员的互动,而是两地的深度合作。国家在文化层面的战略区域。从“你做我看”到“共创”,从“单向输出”到“双向激活”,从“对话交流”到“资源互通”,沪粤文化合作有着广阔的想象空间。当岭南遇见江南,当江河与黄浦江相遇,粤沪两地的文化交流充满了可能性。 ■ 拓展阅读“展览”,搭建桥梁,开辟粤沪交流新机遇。 “其生新——广东艺术百年大展(2025上海)”今天在上海开幕,象征着岭南绘画回归“初心”。作为中国近代两大文化中心,岭南的创新精神与海派的包容态度相得益彰。广东与上海一直保持着血脉相连的文化纽带。上海不仅是中国现当代艺术的发祥地之一,也是岭南画派传播创新思想的引领者。在这里,高剑父创立了“真实图画”,林风眠开始求学,关良融会中西,赵寿弘扬了现代艺术……陈彦桥、赖少奇、李华、黄心波等广东版画先驱,都深受鲁迅对上海态度的影响,并与他有关。改革开放以来,广东、上海继续发挥着引领全国艺术潮流的引领作用。 “上海双年展”和“广州三年展”过去和现在都是当时最具国际影响力的当代艺术品牌。上海美术馆总馆长项玉平表示,两地艺术机构一直保持着良好的联系。早在2008年,为了宣传中国双年展组,广东省美术馆、上海美术馆与台北市立美术馆联手推动三地三馆双年展联合开幕。 “如今,长三角和大湾区都已形成具有全国影响力的综合性展览集群,为艺术家艺术理念的碰撞提供了互动平台。”上海当代艺术家丁乙说道。 “粤港澳大湾区文化周”的揭幕也将为粤沪两地交流开辟新机遇。 “长三角和大湾区都向世界展现了开放、创新、包容的文化形象。我们期待两地艺术家强强联手,共同提升中国艺术的国际话语权。”中央美术学院教授、中国美术家协会理论与策展委员会副主任于洋说。氮《安方日报》记者 王汉奇 杨毅 策划:李河 李培 统筹:郭山

作为“粤港澳大湾区文化周”的主体活动,“新生命·广东艺术百年大展(2025上海)”今天开幕。展厅内,圆形多媒体大屏再现广东艺术经典。南方日报记者 邱民野 摄 上海金秋时节如火如荼,七大精品、一场大型展览、多项文化交流……“粤港澳大湾区周”乘着暖暖的珠江潮流,跨越千里,快乐抵达呼拉特浦河畔。 “这是粤沪文化交流史上‘文化航母’的首次下水和盛大展示,是粤沪两地艺术家在诗意想象的目光下进行的双向对话,是一首温暖的文化情歌。”中国文学批评家协会原副会长毛世安在《南方日报专访。作为第24届中国上海国际艺术节的重头戏,“粤港澳大湾区文化周”于10月18日正式开幕。广东携手香港、澳门,将精彩的文化项目带到上海大湾区。从珠江到黄浦江,广东和上海已经在一起一百多年了。岭南文化的创新精神与海派文化的包容态度一脉相承。什么是深?粤沪“重逢”背后有何深意?此次跨区域对话将为两地文化交流合作带来哪些新机遇?风景跳跃 ► 交流从“一省”升级为“一区” 这是一场期待已久的见面。自2005年起,上海国际艺术节开始邀请各地举办“省级文化嘉宾行””。云南一马当先,内蒙古、青海、湖北、重庆、甘肃、河南等地区紧随其后。2010年第十二届、2019年第二十一届也邀请香港到上海。但今年粤港澳齐聚一堂,格局不一样。“‘粤港澳大湾区’ “‘文化周’与以往其他省份的文化周有显着不同。”上海市文联理论研究室主任、上海市文学批评家协会副主席胡晓军在接受南方日报专访时表示。 “文化周”期间,7部粤港澳原创剧目、14场精彩演出将上演。在上海多家剧院上映。其中四幅作品来自广东,三幅作品来自香港和澳门。每部作品都是湾区文艺“正气、创新”的生动注脚。在胡晓军看来,来上海探访岭南文化“不仅是一个省与一个市的关系,更是两个地区在泛经济社会文化高质量发展层面的交流”。这也是“文化周”的底层逻辑。这一判断是上海格物文化发展研究院院长、中国大众文化学会文化旅游产业创新促进委员会主任付祥林表达的。他在采访中表示,“粤港澳大湾区文化周”意义重大。与往届文化周相比,本届文化周呈现出三个主要特点:一是交流规模、数量、层次都有所跃升。m 由“省级”改为“地区级”;广东和上海的两个主要辐射区域都是国家主要城市群,两者之间的交流和碰撞超出了一般省际文化交流;第三,先锋与先锋对话更容易产生示范引领效应。广东与上海的渊源▶ ▷同精神的“海派”文化。在第五届粤港澳大湾区文化艺术节上,著名剧作家、中国戏剧家协会顾问、上海戏剧学院教授罗怀珍讲述了广东与上海深厚的文化渊源。 “广东和上海有一个共同的文化传统,那就是‘海派风格’。”罗怀珍解释道,“这个‘海’是指尊重传统但不固守传统,致力于创新但不是凭空创新。”“海派”一词从何而来?罗怀镇解释了由来。这个词最初来自美术领域。他介绍,19世纪中叶,上海、广州等沿海城市的一批文人画家受到西方绘画的影响,结合当地传统进行创新,将作品推向市场,催生了“海派”。 正如海派著名画家程十发所言,“海派无门派”——不追随某个门派,而是尊重每一个传统;不拘泥于经典,而是在经典的基础上完成自己的创作。这一理念从绘画扩展到文学、戏剧、建筑乃至日常生活,成为一种文化态度和艺术精神,也融入了粤粤文化之中。 上海。胡晓军从历史尺度上进行了解释。他说,上海、广东(特别是广州作为重要的港口贸易大国,共同经历了一个世纪从被动开放到主动开放的转变。他们最先经历了中西文化的碰撞、竞争、交流、融合,诞生了海派文化和岭南文化两大“艺术奇迹”。改革开放后,广东、上海成为全国文化的排头兵和排头兵。可见,两个地区的文化密切相关,血脉相连。 “上海文化和岭南文化都是引领中国近代浪潮和改革开放的先锋,两地的交流应该是共鸣的,因为我们的精神态度非常相似。”胡晓军说道。上海文艺评论家方家骏指出,近年来,粤港澳大湾区的邪教作品和艺术“源源不断地被带到上海”。粤语歌《八和会馆》、《白蛇传》、《凤天成云》等时代作品在上海赢得了极大的声誉;音乐剧《国王》连续12场演出场场爆满;而《狮子》、《莺歌》等舞剧也多次来到上海,热度不减。上海戏剧学院研究生院院长李伟认为,这些来自大湾区的演出“体现了大湾区艺术家崇尚独立、折衷主义、大胆创新的精神”。本届文化周期间,广东带来了最新的文艺成果。方家军表示,上海与粤港澳大湾区文化交流进入高水平、大规模的新局面。形成制度化、平台化、多元化的交流互动格局。未来的交易所将不再通过项目交易所进行传播。他对他最希望的就是上海i与大湾区将通过国际当代艺术视角的交融与碰撞,服务新活力。两个区域打造呈现出“区域协同”新范式“我觉得这次文化周的重要意义在于‘双向激活’。”上海话剧艺术中心副总经理、中国电影戏剧导演何念表示,两个区域的碰撞不是简单的“你演我看”,而是让艺术资源流动。 “这种交流不是一次性的活动,而是长期生态的起点——未来可以引发联合创作、人才交流,推动两地艺术节展的制度联动。”去年,他与广东团队合作创作音乐剧《狮子男孩》,有两地共同创作的亲身经历。 “我在合作中最深的体会是‘尊重基因、优势互补’”他分享道,“从相互欣赏到共同创造。两地的文化基因不同,但我们都有一种敢于混搭、能够落地的努力精神——这种精神本身就是合作的土壤。”在他看来,海派文化和岭南文化“都讲究‘受名’,不做作”,但各有特点:“海派艺术是‘烟花里藏着精致’,比如, 上海舞蹈,英文歌舞,动作活泼但细节处充满本土智慧。这种差异成为共创的灵感源泉。本次文化周还专门组织了英语歌舞、舞狮等具有岭南特色的非遗表演,并在展览馆、商圈、美育空间等上海公共场所举办互动表演。南方活力将在上海以最亲切、最直接的方式表达岭南文化的温暖与真诚。展望未来,付祥林希望建立一个长效机制:“并不是说做了一次就结束了,我希望每年都能有这样的交流。”他认为,除了艺术节期间的联系外,还可以定期建立长三角与粤港澳大湾区之间的“文化共享和互动交流平台”,推动人才互访和每季度的“亲情互访”。他还认为,产业合作互补空间很大,希望两地强强联手,为文化企业及相关产业提供更多更好的合作选择。站在新时代的起点,未来两地的文化交流不再只是节目的交流、人员的互动,而是两地的深度合作。国家在文化层面的战略区域。从“你做我看”到“共创”,从“单向输出”到“双向激活”,从“对话交流”到“资源互通”,沪粤文化合作有着广阔的想象空间。当岭南遇见江南,当江河与黄浦江相遇,粤沪两地的文化交流充满了可能性。 ■ 拓展阅读“展览”,搭建桥梁,开辟粤沪交流新机遇。 “其生新——广东艺术百年大展(2025上海)”今天在上海开幕,象征着岭南绘画回归“初心”。作为中国近代两大文化中心,岭南的创新精神与海派的包容态度相得益彰。广东与上海一直保持着血脉相连的文化纽带。上海不仅是中国现当代艺术的发祥地之一,也是岭南画派传播创新思想的引领者。在这里,高剑父创立了“真实图画”,林风眠开始求学,关良融会中西,赵寿弘扬了现代艺术……陈彦桥、赖少奇、李华、黄心波等广东版画先驱,都深受鲁迅对上海态度的影响,并与他有关。改革开放以来,广东、上海继续发挥着引领全国艺术潮流的引领作用。 “上海双年展”和“广州三年展”过去和现在都是当时最具国际影响力的当代艺术品牌。上海美术馆总馆长项玉平表示,两地艺术机构一直保持着良好的联系。早在2008年,为了宣传中国双年展组,广东省美术馆、上海美术馆与台北市立美术馆联手推动三地三馆双年展联合开幕。 “如今,长三角和大湾区都已形成具有全国影响力的综合性展览集群,为艺术家艺术理念的碰撞提供了互动平台。”上海当代艺术家丁乙说道。 “粤港澳大湾区文化周”的揭幕也将为粤沪两地交流开辟新机遇。 “长三角和大湾区都向世界展现了开放、创新、包容的文化形象。我们期待两地艺术家强强联手,共同提升中国艺术的国际话语权。”中央美术学院教授、中国美术家协会理论与策展委员会副主任于洋说。氮《安方日报》记者 王汉奇 杨毅 策划:李河 李培 统筹:郭山